160422 「天生我才-認識自己・發揮所長」學生講座

160422 「關愛・共融·齊成長」學生講座

給父母們及子女們一個反思的短片

(點擊圖像看短片) 給父母們及子女們一個反思: 父母們,你了解你子女的感受及需要嗎? 子女們,你知道你父母有多愛你、緊張你、關心你嗎? A short video for parents and teens: Parents, do you know what your teens need and how they feel? Teens, do you know how much your parents care and love you?

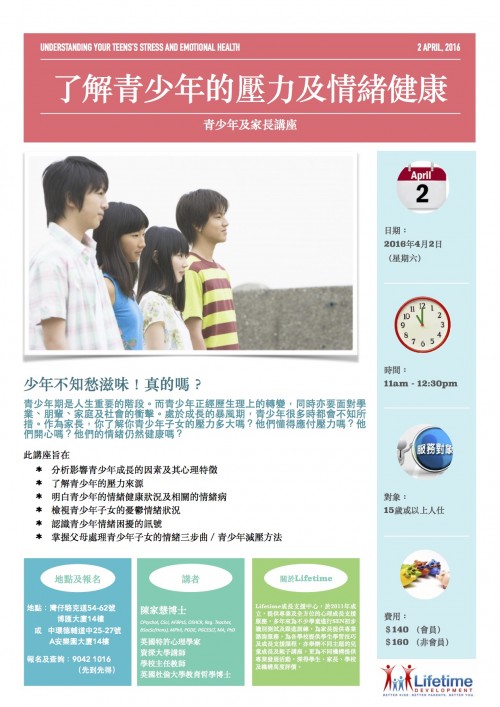

20160402 「了解青少年的壓力及情緒健康」青少年及家長講座

點擊進入相簿

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(三)影響助人行為的四大因素

助人的心路歷程中,還有四大因素直接影響我們的考慮,包括「客觀因素」、「受助者特徵」、「助人者特徵」、「人際互動關係」。 「客觀因素」是指當時的自然條件,例如當時的天氣狀況,如當時天氣惡劣,助人的機會率較低。但相反,如果是大型的天災,伸出援手的機會可能會較大。 「 受助者特徴」是指我們願意幫助那些自己沒有能力但又需要別人幫忙的人(例如:孩子、老人家、女性等)。我們亦較願意幫助我們喜歡的人(例如:外表好看的人、「靚女」)。我們也會較願意幫助那些陷入困境的人(例如:意外事故的受害者)。 「助人者特徵」亦是另一主要因素,包括助人者的人格特徵 (例如:善良、有責任感、移情能力較強)、助人者當時的情緒(是否疲倦?是否「趕時間」?心情是好?是壞?)、及助人者本身的能力。 「人際互動關係」就是「旁觀者效應」、「責任分散」、「榜樣作用」等社會心理的互動。

從Temple Grandin認識自閉症

讓我們在這短短的1.5分鐘,多了解自閉症人仕的情況、感受、努力、限制及優勝之處!

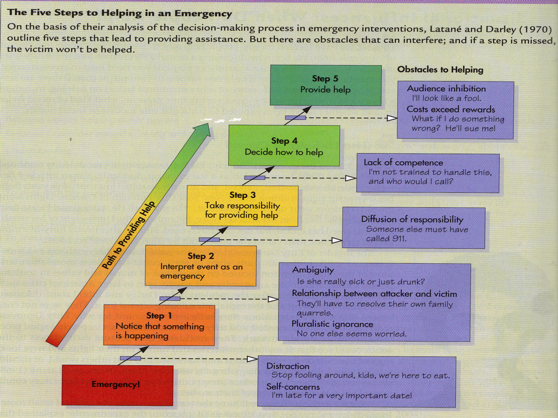

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(二)助人行為的心路歷程

助人行為看似簡單直接,「想幫就幫啦!」,但其實每一個助人行為都會經過5個階段,每個階段的想法,都會影響我們是否願意伸出援手。 5個階段是「注意、動機、評估、防衛、行動」。 第一階段「注意」,我們是否注意到有人需要幫助。如果沒有注意到情況,當然不會加以協助。但當我們注意到之後,我們的考慮包括:「他是否真的需要幫助?」「他的同行者應該可以幫他?」「周邊的人都沒有反應,應該不是問題?」 第二階段「動機」,我們想不想幫手。「旁觀者效應」及「責任分散」的現象就在此階段出現。 第三階段「評估」,我們是否有能力幫手。例如有人遇溺,我的泳術是否足夠我去救他? 第四階段「防衛」,我們會考慮周邊的人會對我的援手如何反應?會不會有人覺得我是「儍瓜」?會不會覺得我「諸事八卦」? 第五階段「行動」,經過以上四個階段的心路歷程,我們才會決定是否伸出援手,而真正做出助人行為!

家長講座「培養孩子健康情緒・由抗逆力開始」

青少年及家長講座:了解青少年的壓力及情緒健康

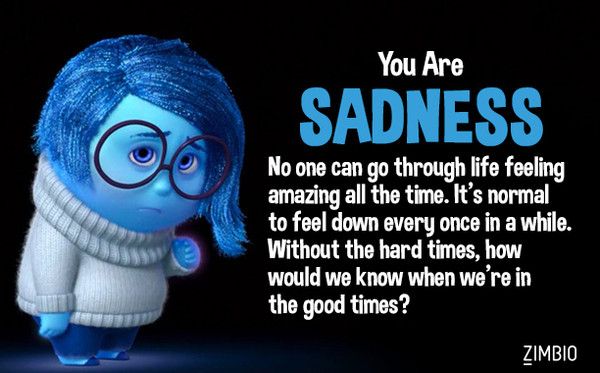

珍惜生命 感受人生

給年輕人們及正在經歷困難的朋友: 人生總有高低,沒有經歷過幽暗的低谷,又怎會感受到高山的美景?沒有經歷過傷感,又怎會感受到快樂?沒有經歷的人生,又怎算得上是完美的人生?人生有很多不同的出路,總會能夠找到一條屬於你的人生路?珍惜生命,感受人生!