上星期剛結束的立法會新界東補選,落選的中間派候選人,概歎香港沒有中間派了!其實自佔中後,大家都感受到香港變得兩極化,非黑即白,再沒有包容,再沒有妥協! 從社會心理學看,社會作為一個整體,香港已出現一個團體極化(Group polarization )的現象,即是指團體討論(例如:佔中期間,社會上支持及反對的爭議),使成員的決策傾向趨於極端的現象。團體內原先支持的意見,變得更支持;原先反對的意見,變得更反對。 當團體變得極化後,當中的成員會可能改變自己的想法,一些成員可能變得傾向較保守的一方(謹慎?移),又或者是變得傾向較激進的一方(冒險轉移),團體變得較少「中間派別」。

從心理學角度,了解社會兩極化

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(一) 旁觀者效應/責任分散

每天在地鐵內,都見到不少老人家或孕婦站著,卻沒有人願意讓座,為什麼? 其實當中原因有很多,但從社會心理學(social psychology)的角度看,這現象可以解釋為「旁觀者效應」(Bystander Effect),意思是當旁觀者人數越多,我們的助人傾向會越低。 另外「責任分散」(diffusion of responsibility)亦可解釋這現象,「責任分散」即是當有其他人在場,我們會相信自己並非唯一一個可以提供援助的人,總有其他人會幫手的,「多我一個唔多,少我一個唔少」的心態,令助人動機大大減低。但相反,如果現場只得你一個旁觀者,你就會覺得「如果我唔幫手,就冇人會幫」,所以伸出援手的機會率就大大提高。

為什麼當我們知道自己做錯決定時,仍會「死撐」?

上星期日晚睇「學是學非」,其中一個實驗是請觀眾在兩碗飯中選出較好味的一碗,實際上兩碗是一樣的。當然觀眾最後都選出一碗。 當主持人問:「為什麼當觀眾知道兩碗都是一樣後,仍相信自己所選的那一碗好味些?」 那位臨床心理學家的回答是:「可能是因為自尊及面子的關係⋯⋯」 其實,這實在不只是自尊及面子的問題! 這種現象在社會心理學(social psychology)中,是其中一個最基本的理論,叫做「認知失調」(cognitive dissonance) ,這實驗其實是一個經典例子,簡單的解釋就是當我們知道自己「攪錯了!」或「做錯決定!」時,我們的心裡就會出現不安或尷尬的情緒,為了平復我們這不安的心情,我們就會不自覺地「死撐」,用不同的理由去合理化自己的錯誤!(理論解釋見圖)

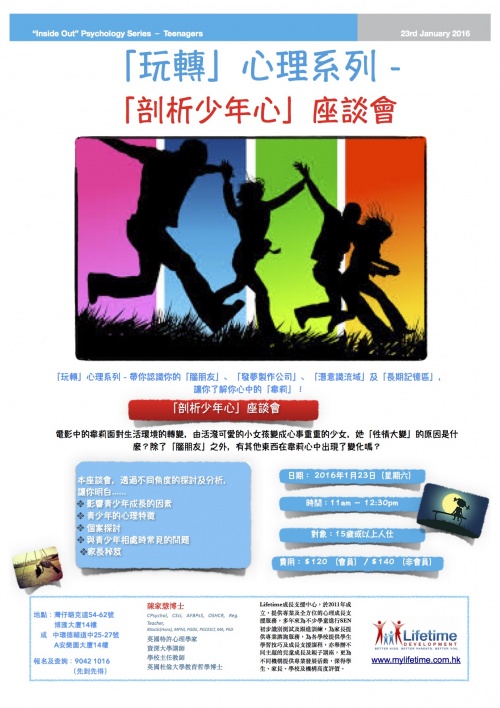

「剖析少年心」座談會

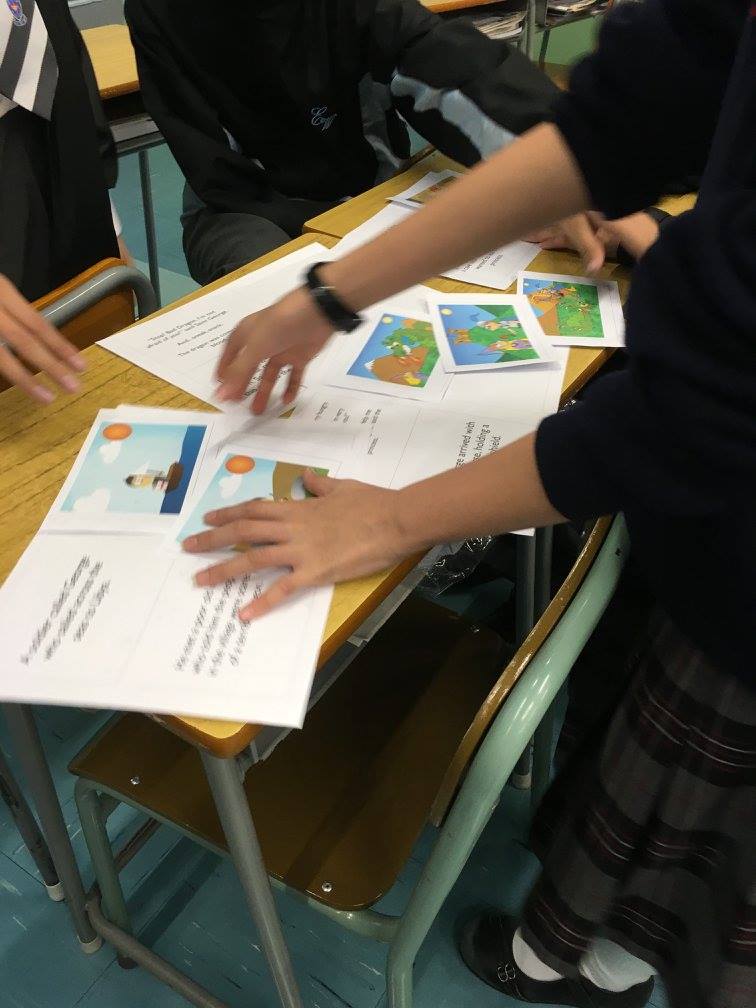

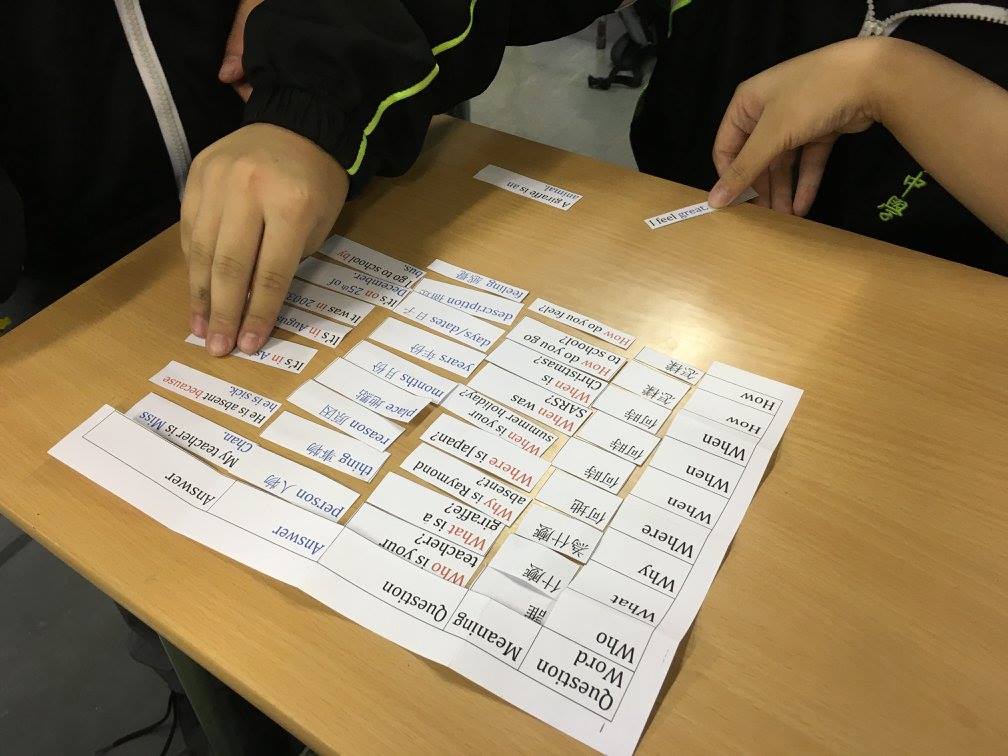

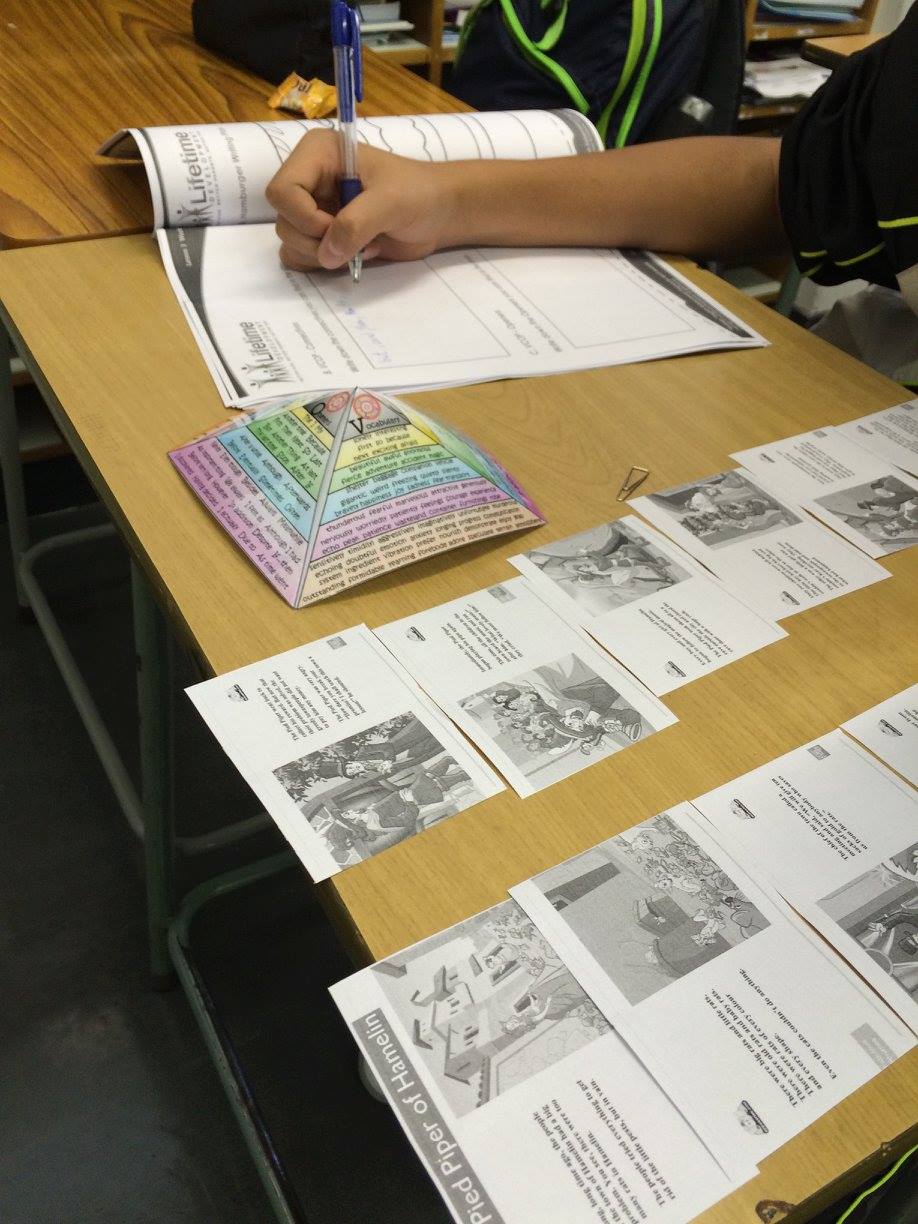

20151002-1218 「讀寫樂」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)初階(第十二屆)-靈糧堂怡文中學 (B班)

點擊進入相簿

20151005-1218 「讀寫樂」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)初階(第十一屆)-靈糧堂怡文中學 (A班)

點擊進入相簿

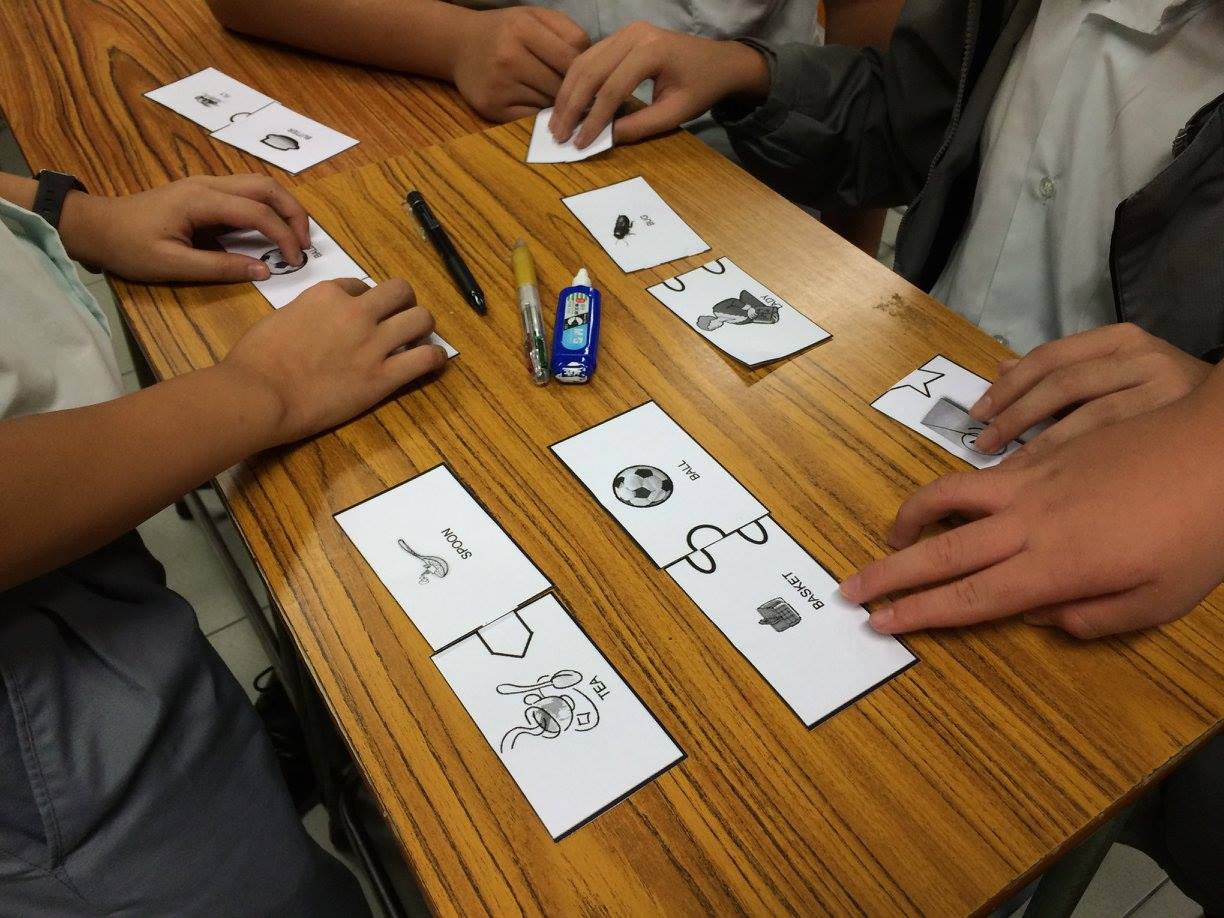

20151005-1214 「讀寫樂」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)初階(第十三屆)-台山商會中學

點擊進入相簿

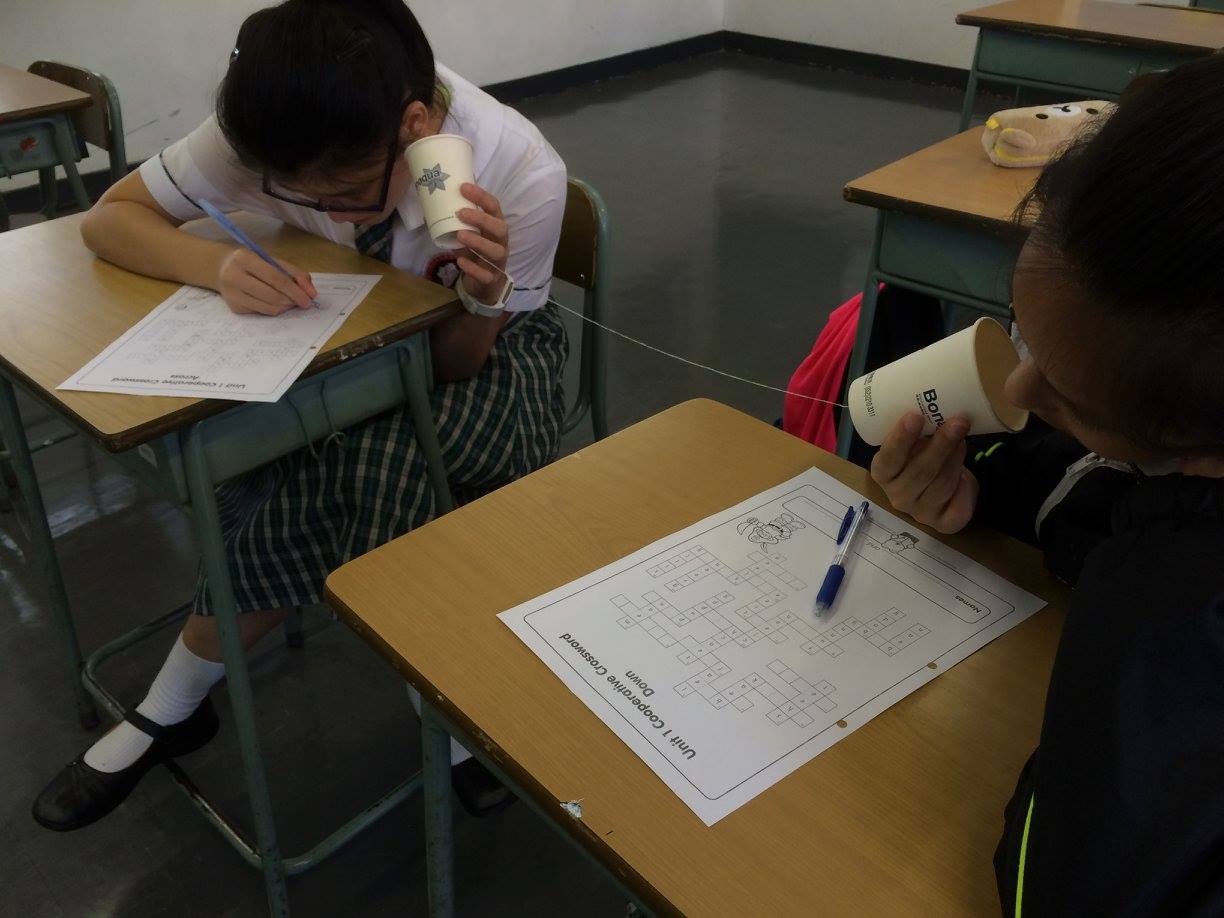

20150923-1209 「讀寫樂」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)高階(第二屆)-順德聯誼總會鄭裕彤中學

點擊進入相簿

20150924-1203 「讀寫樂」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)初階(第十屆)-順德聯誼總會鄭裕彤中學

點擊進入相簿

20150929-1201 「學習策略」特殊學習需要學生英文學習小組(中學)初階(第一屆)-順德聯誼總會鄭裕彤中學

點擊進入相簿