「睡眠與夢」講座

身心健康由飲水開始

當天氣炎熱時,我們很自然會飲較多水,可補充身體所需的水分。其實,我們無時無刻都應該多飲水,因為充足的水分是我們的身心健康的最基本要素。 當我們身體缺水時, 8% 的血液會流失,這會引致血管收縮,血壓上升,增加心臟病及中風的可能性。 26%的細胞間隙會流失,這會提升身體酸度活躍,引致腎石及減弱抵抗力。 66% 細胞流失,這會引致高膽固醇,降低新陳代謝,加速老化。. 身體出現缺水時的特徵 口乾 飲水可以滋潤口腔內及喉嚨,並會持續保持濕潤。但含糖飲料只可以提供短暫的解渴作用! 2. 皮膚乾燥 皮膚是身體最大及最需要水分的器官。缺乏水分就不能出汗,而令身體未能排出污垢,油脂積聚。 3. 感覺口渴 特別是酒後,因為酒精會蒸發身體所有的水分,所以如何你感感覺口渴,就代表你的身體發出訊號,身體需要水分! 4. 眼睛乾澀 身體缺水亦會令眼睛乾澀。 5. 關節痛 身體的軟骨及脊柱椎間盤由80% 水分組成。而充足的水分可以讓關節應付突如其來的身體活動及震盪。 6. 肌肉密度減低 肌肉內亦含有大量的水分。在運動前後及運動時飲用足夠的水分,可以讓身體將水分帶到需要的身體部位,亦可減低肌肉酸軟及發炎的機會。 7. 發病的復元期變長 飲水可以幫助身體排毒。不同身體的器官有助分辨及排出毒素,但如身體缺水,器官便無法有效地工作,於是器官會借用血液中的水分,這便會進一步引起其他的身體問題。 8. 身心疲累 由於身體缺水,器官會借用血液中的水分來維持功能,但血液中沒有足夠水分,亦代表沒有足夠的氧份帶到身體各部位,因而進一步令人感到疲倦。 9. 感到肚餓 因血液中沒有足夠水分,而沒有足夠的氧份帶到身體各部位,令人以為需要食物來補充體力,但食物會令身體器官有更大的工作量,而飲水可以回復體力之餘,但不會加重身體器官的工作。 10. 消化問題 缺水會令胃部增加胃酸而傷害身體。 11. 提早老化 身體水分隨著年紀增長而流失更快,表面看到的老化現象,同時發生於身體內部器官上。 Source: https://www.youtube.com/watch?v=WIAWUW1R9_Y

「正視壓力・認識情緒病」講座

Lifetime 心理遊學園

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(三)影響助人行為的四大因素

助人的心路歷程中,還有四大因素直接影響我們的考慮,包括「客觀因素」、「受助者特徵」、「助人者特徵」、「人際互動關係」。 「客觀因素」是指當時的自然條件,例如當時的天氣狀況,如當時天氣惡劣,助人的機會率較低。但相反,如果是大型的天災,伸出援手的機會可能會較大。 「 受助者特徴」是指我們願意幫助那些自己沒有能力但又需要別人幫忙的人(例如:孩子、老人家、女性等)。我們亦較願意幫助我們喜歡的人(例如:外表好看的人、「靚女」)。我們也會較願意幫助那些陷入困境的人(例如:意外事故的受害者)。 「助人者特徵」亦是另一主要因素,包括助人者的人格特徵 (例如:善良、有責任感、移情能力較強)、助人者當時的情緒(是否疲倦?是否「趕時間」?心情是好?是壞?)、及助人者本身的能力。 「人際互動關係」就是「旁觀者效應」、「責任分散」、「榜樣作用」等社會心理的互動。

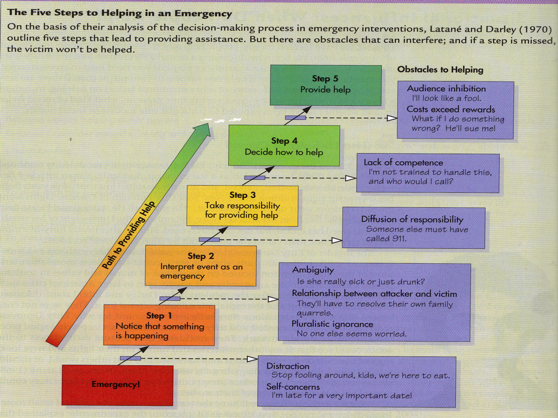

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(二)助人行為的心路歷程

助人行為看似簡單直接,「想幫就幫啦!」,但其實每一個助人行為都會經過5個階段,每個階段的想法,都會影響我們是否願意伸出援手。 5個階段是「注意、動機、評估、防衛、行動」。 第一階段「注意」,我們是否注意到有人需要幫助。如果沒有注意到情況,當然不會加以協助。但當我們注意到之後,我們的考慮包括:「他是否真的需要幫助?」「他的同行者應該可以幫他?」「周邊的人都沒有反應,應該不是問題?」 第二階段「動機」,我們想不想幫手。「旁觀者效應」及「責任分散」的現象就在此階段出現。 第三階段「評估」,我們是否有能力幫手。例如有人遇溺,我的泳術是否足夠我去救他? 第四階段「防衛」,我們會考慮周邊的人會對我的援手如何反應?會不會有人覺得我是「儍瓜」?會不會覺得我「諸事八卦」? 第五階段「行動」,經過以上四個階段的心路歷程,我們才會決定是否伸出援手,而真正做出助人行為!

青少年及家長講座:了解青少年的壓力及情緒健康

珍惜生命 感受人生

給年輕人們及正在經歷困難的朋友: 人生總有高低,沒有經歷過幽暗的低谷,又怎會感受到高山的美景?沒有經歷過傷感,又怎會感受到快樂?沒有經歷的人生,又怎算得上是完美的人生?人生有很多不同的出路,總會能夠找到一條屬於你的人生路?珍惜生命,感受人生!

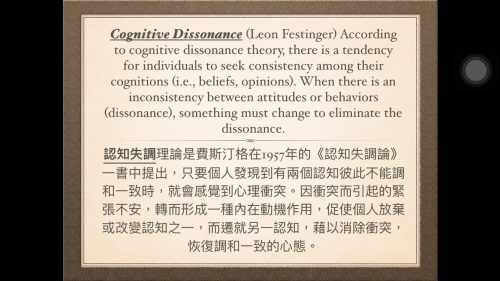

為什麼當我們知道自己做錯決定時,仍會「死撐」?

上星期日晚睇「學是學非」,其中一個實驗是請觀眾在兩碗飯中選出較好味的一碗,實際上兩碗是一樣的。當然觀眾最後都選出一碗。 當主持人問:「為什麼當觀眾知道兩碗都是一樣後,仍相信自己所選的那一碗好味些?」 那位臨床心理學家的回答是:「可能是因為自尊及面子的關係⋯⋯」 其實,這實在不只是自尊及面子的問題! 這種現象在社會心理學(social psychology)中,是其中一個最基本的理論,叫做「認知失調」(cognitive dissonance) ,這實驗其實是一個經典例子,簡單的解釋就是當我們知道自己「攪錯了!」或「做錯決定!」時,我們的心裡就會出現不安或尷尬的情緒,為了平復我們這不安的心情,我們就會不自覺地「死撐」,用不同的理由去合理化自己的錯誤!(理論解釋見圖)