Lifetime 心理遊學園

你是工作狂?你擁有喜歡工作的基因嗎?

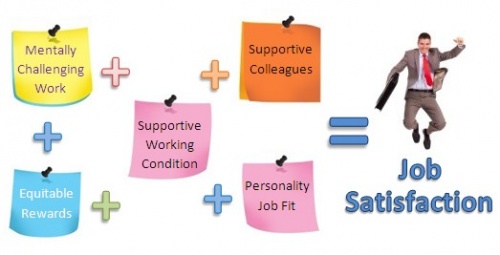

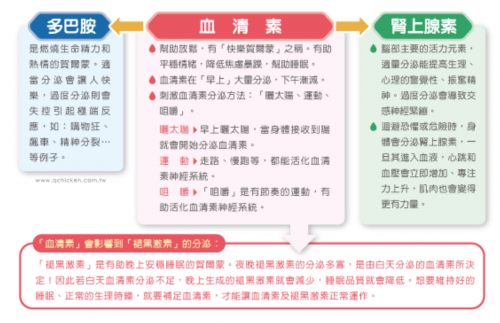

有些人是工作狂,有些人做什麼工作都不滿意。基因是否一個因素影響我們的工作滿足感? 很多基因研究發現有很多人的心理特質是先天的基因發展,例如有些人是天生喜歡接受挑戰、受人歡迎、有魅力及有影響力。另外,一些雙生子研究發現雙生子女在年少時在不同地方成長,到他們成年後在不同地方工作,其工作滿足感都是相近的,顯示工作滿足感與基因有一定的關係。 基因如何影響工作滿足感? 1.基因影響我們對環境的適應力 根據進化性格心理學理論,基因影響我們對環境的適應力,即是個人如何理解自己在社會上的定位,而工作是其中一個定位的指標,工作滿足感就是定位的結果。即是如何我們能很快適應不同的環境,自然會容易投入工作當中,會有較好的工作成果,從而帶來工作滿足感。 2. 基因塑造性格,性格影響工作滿足感 基因塑造性格,如果個人屬於外向及情緒較穩定的人,較喜歡他們的工作。 另外,兩個基因製造元素 - 多巴胺 (dopamine DRD4 7R) 及血清素 (serotonin 5-HTTLPR)都是影響性格因素,它們與負面情緒、自尊、願意接受新挑戰、及衝動的性格特質有關。 3. 基因製造元素 - 多巴胺 (dopamine DRD4 7R) - 高水平的多巴胺DRD4 7R 有較低的工作滿足感 多巴胺是一種腦內神經傳導體的,負責控制情緒反應及相應行為,例如做運動時會帶有開心享受的感覺。 研究發現個人有較高水平的多巴胺DRD4 7R會較衝動、興奮、專注力弱、過度活躍、冒險、賭博行為及責任感低,而這些特質一方面可能會產生負面的形象,令上司覺得他是一個不可靠、無心工作的員工,另一方面亦可能會直接影響工作表現,而影響上司對其的工作評估,如評估得分較低可能再影響加薪的情況,最終就會影響整體的工作滿足感。 4. 3. 基因製造元素 - 血清素 (serotonin 5-HTTLPR) - 高水平的血清素 5-HTTLPR 有較高的工作滿足感 血清素亦是一種腦內神經傳導體的,負責控制痛楚、睡眠、情緒、食慾、賀爾蒙的系統,它亦稱為「快樂賀爾蒙」。T 研究發現個人有高水平的血清素5-HTTLPR對正面的訊息較為敏感,所以個人較樂觀及工面,所以對工作亦較易滿足。相反,個人有低水平的血清素5-HTTLPR較為內向及悲觀。 以上研究結果說明了基因除了影響工作滿足感,其實亦會影響領導的風格及其他有關的表現。 Song Zhaoli and Richard Arvey are associate professor and visiting professor, respectively, of management and organisation at the National University…

改善情緒的7種天然方法

1. 曬太陽 - 太陽光有豐富的維他命D,是製造血清素的主要來源。因為血清素是在早上製造分泌,只要每天早上利用短時間沐浴在陽光下,很快就能夠對血清素神經系統產生活化的效果。 2. 運動是最天然的抗壓劑!因為運動不但讓他身體健康,而強壯會讓你感覺更有自信。另一方面,運動亦會產生安多酚(endophins),為你帶來開心的感覺。 3. 充足睡眠-因為睡眠就是維修身心的時間! 4. 停一停,讓自己身心休息一下! 當感到有壓力或疲累的時候,情緒自然會低落,此時讓自己休息一下,遠離壓力一會兒,重整心情! 5. 飲足夠的水,因為缺水讓人疲倦! 6. 笑一笑,世界更美妙! 7. 學懂感恩!嘗試欣賞身邊發生的一些瑣碎事,從中找到值得感恩或開心的事! P.S. 此文章旨在讓讀者認識相關的主題及作參考之用,從而了解自己的狀況。如有需要,請進一步諮詢專業人士。 Source: https://www.psychologytoday.com/blog/prefrontal-nudity/201111/boosting-your-serotonin-activity http://www.mindbodygreen.com/0-9599/19-natural-mood-boosters.html http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5062404

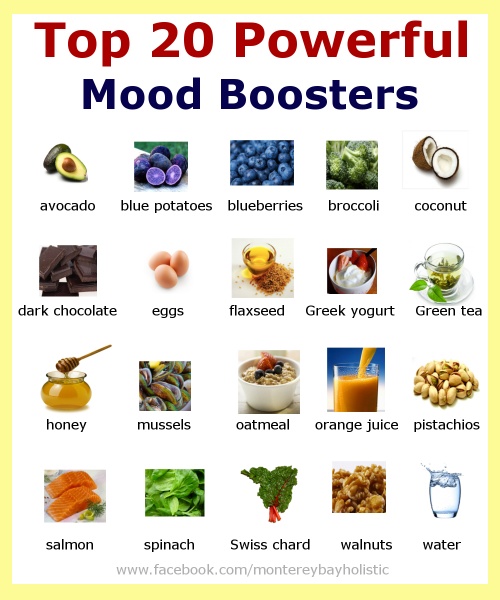

快樂食物

血清素是一種大腦神經傳遞物質,有對抗壓力及情緒調節的能力,而能夠製造或者促進血清素分泌的食物,也可以稱作快樂食物。當心情低落時,可多攝取促進血清素生成的食物,以及礦物質、抗氧化維生素等食物,讓心情恢復美麗。 食物中的血清素不能通過血腦屏障 (Blood brain barrier),無補於事。血清素的前身是一個氨基酸,叫色氨酸(Tryptophan)。進食色氨酸可以增加腦內血清素的濃度,有助提升情緒。 以下食物有助血清素的分泌,對改善情緒有明顯的幫助: 除了促進血清素生成的食物,以下這些營養素也很重要: 良好與不良的飲食習慣 減少飲用咖啡因(包括咖啡、能量飲品等)咖啡因飲品會刺激腎上腺素 (adrenaline)而引起緊張及焦慮情緒. 減少食用加工食品. 減少食用人工甜味劑. 當中的阿斯巴甜(aspartame)可能會影響情緒調節 減少飲用太多含酒精的飲品。 進食蛋白質、適量脂肪及碳水化合物的食物. 健康的如廁習慣. 飲足夠的水份! 脫水會引致疲勞。 P.S. 此文章旨在讓讀者認識相關的主題及作參考之用,從而了解自己的狀況。如有需要,請進一步諮詢專業人士。 http://www.qchicken.com.tw/Health/NutritionContent/422

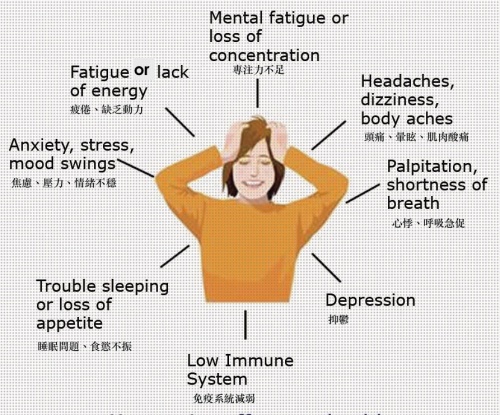

情緒問題的警號-血清素不足的徵兆

很多健康問題與大腦血清素水平低有關。造成血清素減少的原因有很多,包括壓力、缺乏睡眠、營養不良及缺乏運動等。在降低到需要數量以下時,人們就會出現注意力集中困難等問題,會間接影響個人計劃及組織能力。這種情況還經常伴隨壓力和厭倦感,如果血清素水平進一步下降,還會引起抑鬱。 血清素不足主要有兩方面的徵兆: 生理及情緒兩方面。 生理方面: 慢性及持續的疲勞,如患者長時間處於休息或不活動的狀態 睡眠問題 食慾不振及大量進食高糖食物中毒-患者會因食慾不振,但身體嘗試從高糖食物中製造胰島素(insulin)來補充血清素的不足 體溫失調 偏頭痛或頭痛-這是因為血清素不足而引起的代謝紊亂 腸胃不適-這是因為為血清素不足而引致腸道活動減慢 情緒方面: 情緒低落、社交活動減少 抑鬱-這是血清素不足的主要徵兆 情緒變得敏感,自信心下降、自卑、突然情緒激動、容易哭、表現傷心 對性的興趣減低及抗拒 強迫行為 P.S. 此文章旨在讓讀者認識相關的主題及作參考之用,從而了解自己的狀況。如有需要,請進一步諮詢專業人士。 Source: http://www.progressivehealth.com/low-serotonin-symptoms.htm

認識「快樂賀爾蒙」-血清素

身體內負責調節情緒的主要神經傳導物質主要有三種: 血清素(Serotonin) 是神經傳導物質之一,血清素由腦幹中的一組神經元製造,經由神經線傳導至腦內的其他區域,作為傳遞信息的媒介。主要調節我們的情緒、憤怒、攻擊、睡眠、記憶、學習、體溫調節、性慾、胃口等功能。 血清素 (Serotonin) 是腦部其中一種能令您心情變好的情緒提升素。若缺乏血清素,可引致焦慮感和驚恐感。除此之外,它亦能控制痛楚、滿足感及睡眠習慣等情緒和行為。 去甲腎上腺素 (Noradrenaline/Norepinephrine) 是一種壓力荷爾蒙,影響腦部關於專注力及反應的部份,它 能令人感到焦慮、激動和壓力,亦能影響睡眠方式。 多巴胺 (Dopamine) 主要負責大腦的情慾、感覺,將興奮及開心的信息傳遞,也與上癮有關。 若因情緒起伏過大,引起交感神經亢奮,易導致腎上腺素、多巴胺、血清素等賀爾蒙不穩定,當腎上腺素過度分泌時,會造成情緒過度緊張;當多巴胺分泌過多,則會造成精神持續處於過度亢奮。而控制腎上腺素、多巴胺的平衡,關鍵就是快樂賀爾蒙-「血清素」。唯有血清素充足,多巴胺、腎上腺素才得以平衡,並有助情緒放鬆、精神穩定,也能使夜晚的褪黑激素分泌充足,提升睡眠品質。 P.S. 此文章旨在讓讀者認識相關的主題及作參考之用,從而了解自己的狀況。如有需要,請進一步諮詢專業人士。 資料來源: http://www.sanofi.hk/l/hk/zh/layout.jsp?cnt=491EE28F-A7CF-4291-AB38-C6D2BBF0E988 http://www.sps.org.hk/gatekeeper/files/health_eating.pdf http://www.qchicken.com.tw/Health/NutritionContent/422

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(三)影響助人行為的四大因素

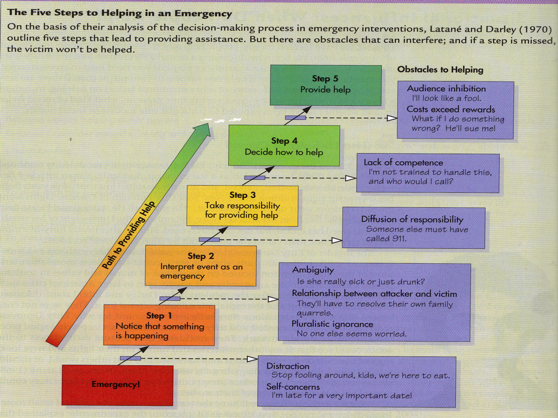

助人的心路歷程中,還有四大因素直接影響我們的考慮,包括「客觀因素」、「受助者特徵」、「助人者特徵」、「人際互動關係」。 「客觀因素」是指當時的自然條件,例如當時的天氣狀況,如當時天氣惡劣,助人的機會率較低。但相反,如果是大型的天災,伸出援手的機會可能會較大。 「 受助者特徴」是指我們願意幫助那些自己沒有能力但又需要別人幫忙的人(例如:孩子、老人家、女性等)。我們亦較願意幫助我們喜歡的人(例如:外表好看的人、「靚女」)。我們也會較願意幫助那些陷入困境的人(例如:意外事故的受害者)。 「助人者特徵」亦是另一主要因素,包括助人者的人格特徵 (例如:善良、有責任感、移情能力較強)、助人者當時的情緒(是否疲倦?是否「趕時間」?心情是好?是壞?)、及助人者本身的能力。 「人際互動關係」就是「旁觀者效應」、「責任分散」、「榜樣作用」等社會心理的互動。

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(二)助人行為的心路歷程

助人行為看似簡單直接,「想幫就幫啦!」,但其實每一個助人行為都會經過5個階段,每個階段的想法,都會影響我們是否願意伸出援手。 5個階段是「注意、動機、評估、防衛、行動」。 第一階段「注意」,我們是否注意到有人需要幫助。如果沒有注意到情況,當然不會加以協助。但當我們注意到之後,我們的考慮包括:「他是否真的需要幫助?」「他的同行者應該可以幫他?」「周邊的人都沒有反應,應該不是問題?」 第二階段「動機」,我們想不想幫手。「旁觀者效應」及「責任分散」的現象就在此階段出現。 第三階段「評估」,我們是否有能力幫手。例如有人遇溺,我的泳術是否足夠我去救他? 第四階段「防衛」,我們會考慮周邊的人會對我的援手如何反應?會不會有人覺得我是「儍瓜」?會不會覺得我「諸事八卦」? 第五階段「行動」,經過以上四個階段的心路歷程,我們才會決定是否伸出援手,而真正做出助人行為!

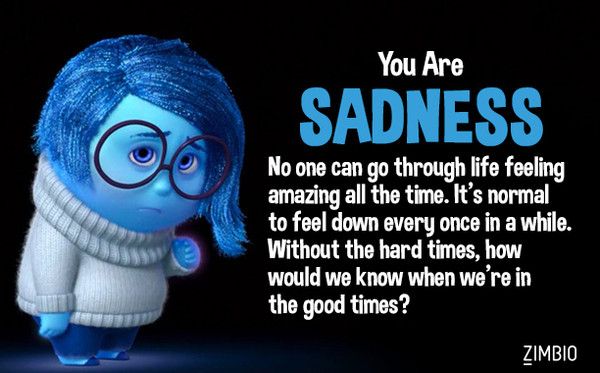

珍惜生命 感受人生

給年輕人們及正在經歷困難的朋友: 人生總有高低,沒有經歷過幽暗的低谷,又怎會感受到高山的美景?沒有經歷過傷感,又怎會感受到快樂?沒有經歷的人生,又怎算得上是完美的人生?人生有很多不同的出路,總會能夠找到一條屬於你的人生路?珍惜生命,感受人生!

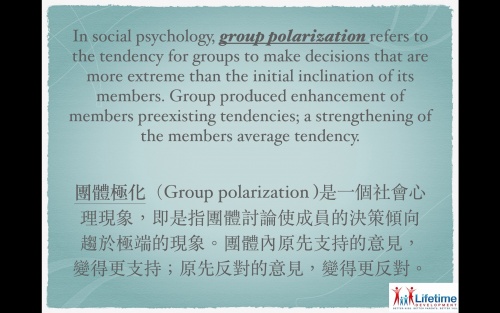

從心理學角度,了解社會兩極化

上星期剛結束的立法會新界東補選,落選的中間派候選人,概歎香港沒有中間派了!其實自佔中後,大家都感受到香港變得兩極化,非黑即白,再沒有包容,再沒有妥協! 從社會心理學看,社會作為一個整體,香港已出現一個團體極化(Group polarization )的現象,即是指團體討論(例如:佔中期間,社會上支持及反對的爭議),使成員的決策傾向趨於極端的現象。團體內原先支持的意見,變得更支持;原先反對的意見,變得更反對。 當團體變得極化後,當中的成員會可能改變自己的想法,一些成員可能變得傾向較保守的一方(謹慎?移),又或者是變得傾向較激進的一方(冒險轉移),團體變得較少「中間派別」。