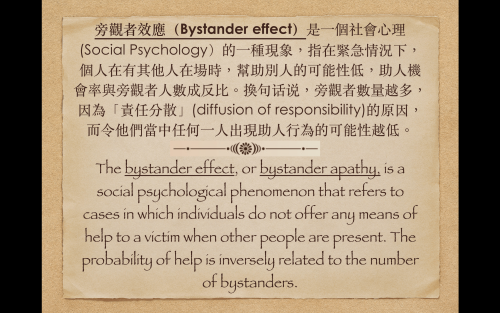

每天在地鐵內,都見到不少老人家或孕婦站著,卻沒有人願意讓座,為什麼? 其實當中原因有很多,但從社會心理學(social psychology)的角度看,這現象可以解釋為「旁觀者效應」(Bystander Effect),意思是當旁觀者人數越多,我們的助人傾向會越低。 另外「責任分散」(diffusion of responsibility)亦可解釋這現象,「責任分散」即是當有其他人在場,我們會相信自己並非唯一一個可以提供援助的人,總有其他人會幫手的,「多我一個唔多,少我一個唔少」的心態,令助人動機大大減低。但相反,如果現場只得你一個旁觀者,你就會覺得「如果我唔幫手,就冇人會幫」,所以伸出援手的機會率就大大提高。

為什麼在公共交通工具上,沒有人願意「讓座」給有需要的人?(一) 旁觀者效應/責任分散

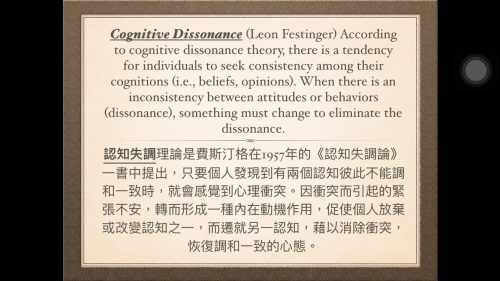

為什麼當我們知道自己做錯決定時,仍會「死撐」?

上星期日晚睇「學是學非」,其中一個實驗是請觀眾在兩碗飯中選出較好味的一碗,實際上兩碗是一樣的。當然觀眾最後都選出一碗。 當主持人問:「為什麼當觀眾知道兩碗都是一樣後,仍相信自己所選的那一碗好味些?」 那位臨床心理學家的回答是:「可能是因為自尊及面子的關係⋯⋯」 其實,這實在不只是自尊及面子的問題! 這種現象在社會心理學(social psychology)中,是其中一個最基本的理論,叫做「認知失調」(cognitive dissonance) ,這實驗其實是一個經典例子,簡單的解釋就是當我們知道自己「攪錯了!」或「做錯決定!」時,我們的心裡就會出現不安或尷尬的情緒,為了平復我們這不安的心情,我們就會不自覺地「死撐」,用不同的理由去合理化自己的錯誤!(理論解釋見圖)

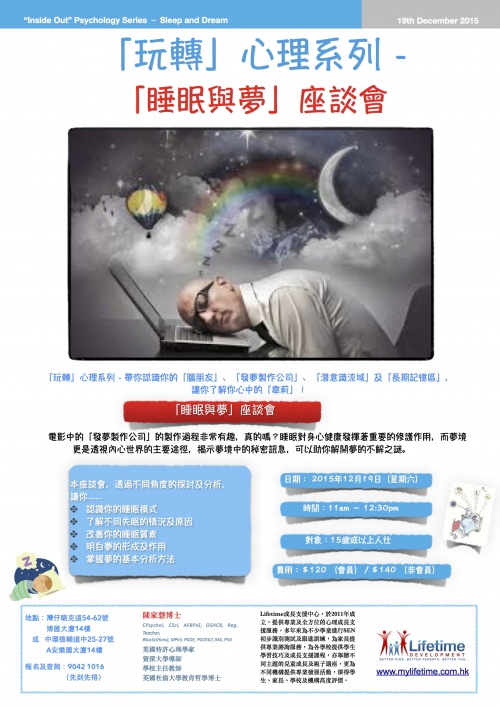

「睡眠與夢」座談會

「情緒表達及管理」工作坊

「專注力及記憶技巧」工作坊

「玩轉」心理系列

「秘密花園的秘密任務」神奇抗壓填色畫-體驗會

Don’t Worry About What Others Think. Just Focus On Yourself and Stay Positive.

電子產品影響我們的記憶力

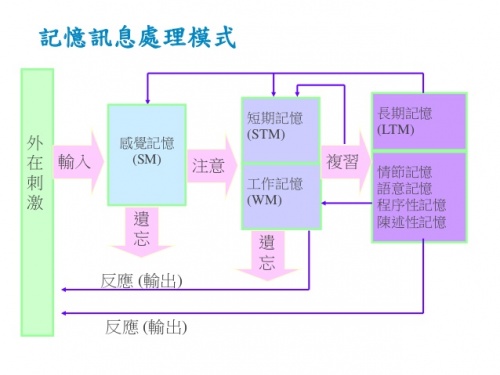

現代科技可以提供生活上的方便,但同時令我們減少運用記憶能力,令我們的記憶力出現退化情況。 現代科技中的相機是原因之一,現代人已逐漸用相機代替眼睛。第一階段的記憶訊息處理是「感覺記憶」(見圖),即是用我們的感官接收,作短暫記憶,以便之後再作進一步的訊息處理。但是因為手機相機的方便,很多時我們已將「眼睛」負責的接收工作,轉交相機代勞,所以在沒有第一階段的接收,訊息便無法作進一步的處理及儲存。 同樣,研究發現當我們專注於電子產品的螢幕時,其他週邊的訊息,都會被省略,心理學家稱之為「不注意的視盲」(inattentional blindness)。此情況收窄我們對外來訊息的接受,如果沒有接收到訊息,便沒有記憶。Ira Hyman, a psychologist at Western Washington University研究發現二人在街上同行,所觀察到的訊息及週邊發生的事比只看著手機的人較豐富,而可以回憶起在街上所見所聞的事情亦較多。 另外,睡眠不足亦是另一個嚴重影響我們記憶力的因素。睡眠不足不只影響我們對外來訊息的接受,亦影響我們對已有記憶的回憶,其準確性亦受影響。 Source:https://www.psychologytoday.com/articles/201501/memory-bombs